ひととえの雛人形

雛人形のひととえは、おしゃれな住宅に溶け込むかわいらしさが特徴です。新しい時代・暮らし・感性にあった雛人形をご提案いたします。コンパクトでかわいい雛人形を是非ご覧ください。

個人情報を悪用されたり、詐欺被害につながる恐れもあるため、偽サイトへのアクセスや、個人情報の入力を行わないようお願い申し上げます。

ひととえの公式サイトは以下となります。

公式HP:https://www.hina-ningyou.co.jp/

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/hitotoe/

ご利用の際にはURLを充分ご確認いただきますよう、何卒お願い申し上げます。

◆2026年3月3日ひな祭り向け商品:2025年10月1日販売開始

◆2026年5月5日端午の節句向け商品:2025年11月1日販売開始

最新カタログのお申込みは随時受付中です。

※お届けは雛人形カタログが2~3日以内に発送、五月人形カタログが11月初旬を予定しております。

新作を含む全商品の掲載やご注文が可能となるのは販売開始後~となります。

場所:銀座三越 本館5F インティメイト

木目込ブランド『HERA JAPAN』のPOP UP開催中です。 千両役者招き猫やだるま、輝くネオンシリーズの招き猫など楽しい展示ラインナップとなっております。

※オンライン販売は行っておりません。

▪工房内ショールーム

▪オンライン接客サービス

▪無料サンプル発送サービス

無料カタログのお申込み受付中です。

◆雛人形カタログ……お申込み後2~3日以内に発送

◆五月人形カタログ…2025年11月上旬お届け予定

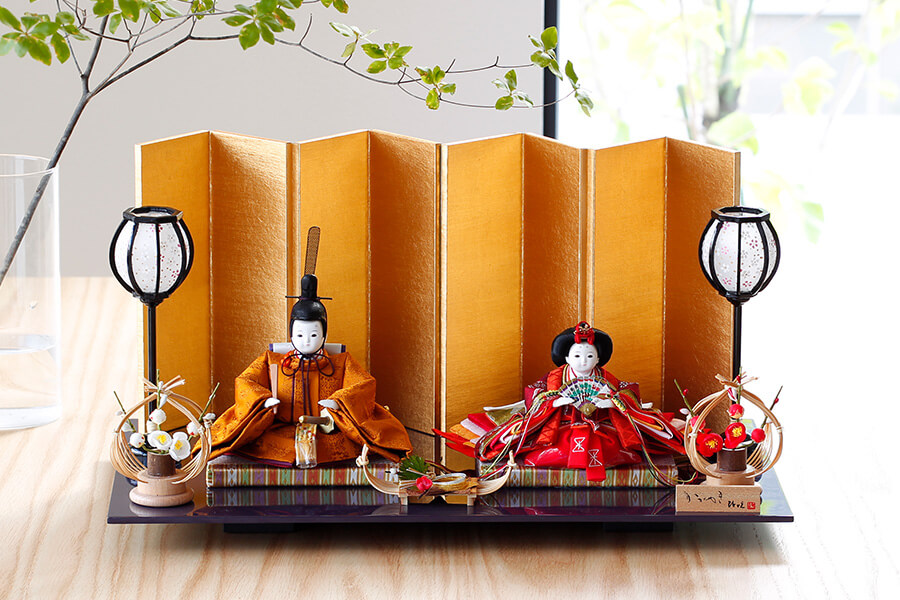

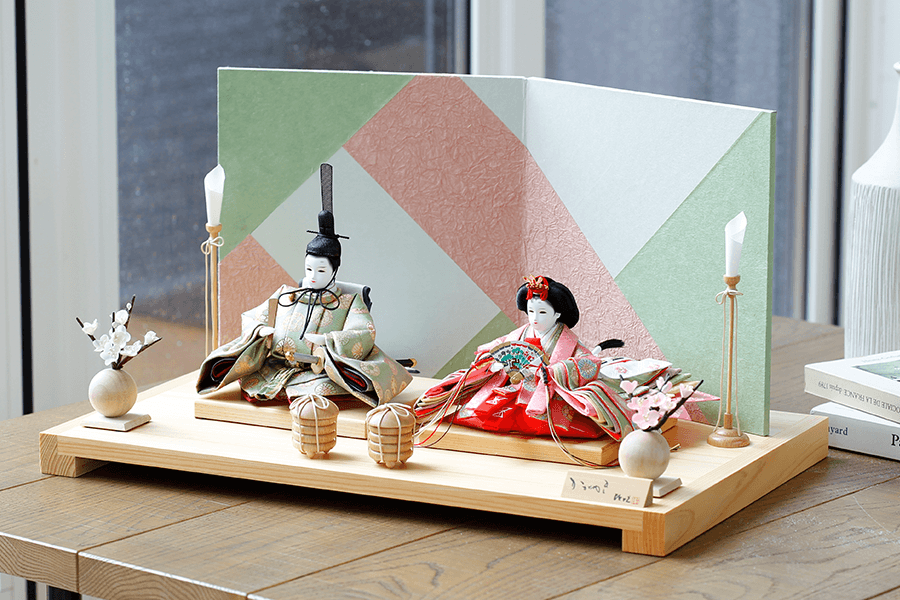

日本の伝統美にモダンなインテリアデザインを融合させたスタイリッシュなお雛様。

ひととえが提案する最先端のスタイルです。

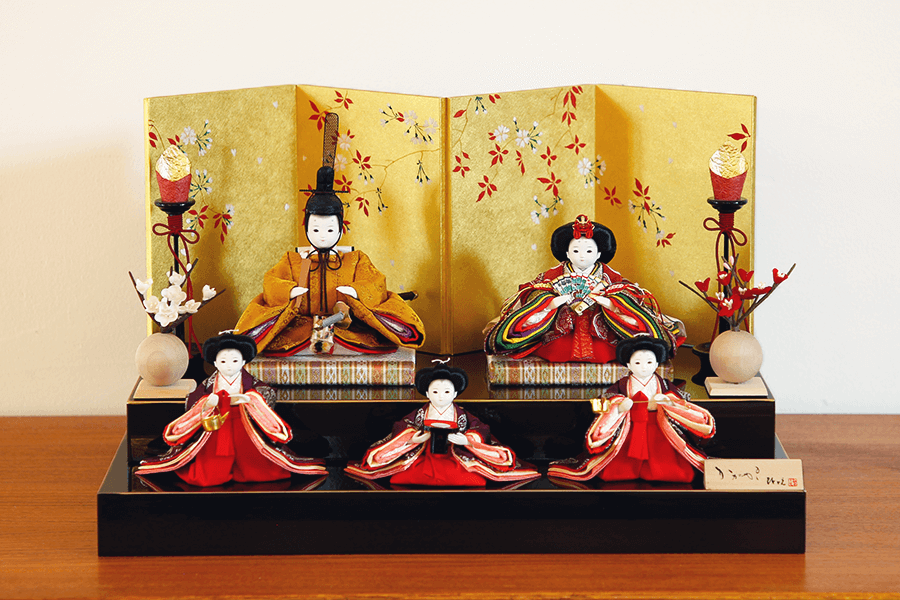

クラシカルな雰囲気の格式高いお雛様。

伝統的な日本の美の趣を感じます。

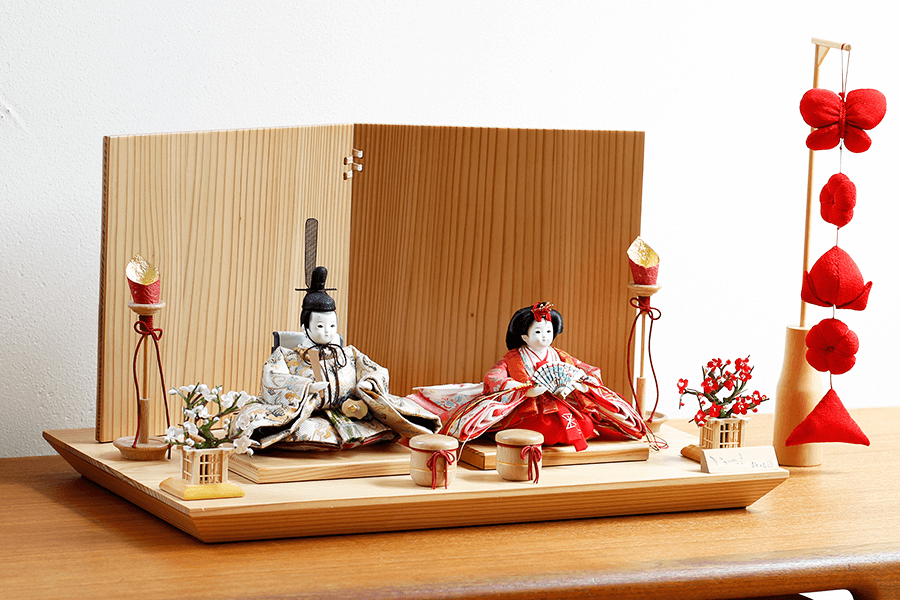

天然の檜や杉の美しい木目を生かしたお雛様。

無垢材のぬくもりに心癒されます。

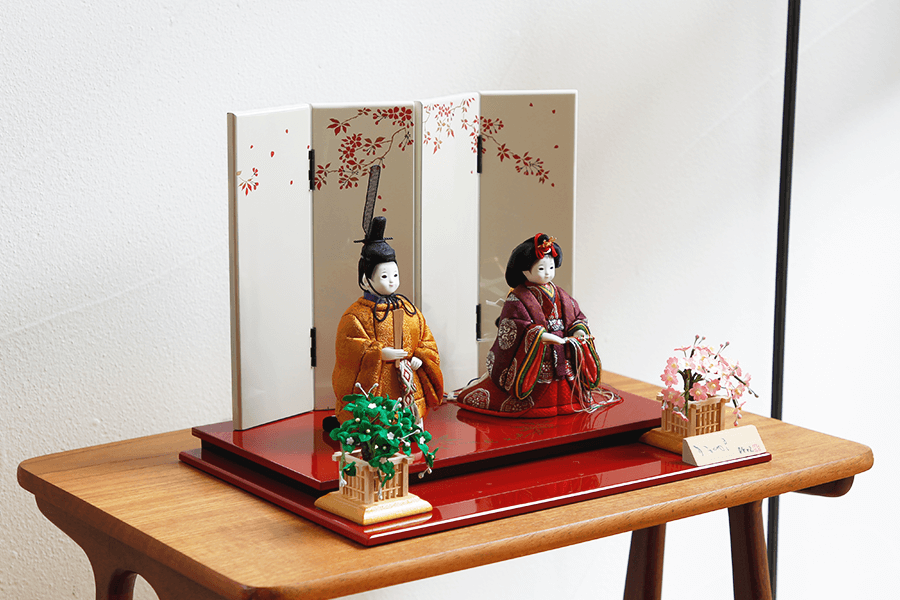

白を基調としたやさしい色合いのお雛様。

パステルカラーの愛らしい衣裳が映えます。

ラインナップ

お客様の声

商品検索

カテゴリから選ぶ

雛人形のひととえは、木目込み雛人形の製造・販売のブランドひととえは昔ながらの素材、技術にこだわりながらおしゃれな住宅に溶け込むかわいい雛人形です。伝統の技とつくり手の想いを、コンパクトなサイズにぎゅっ!と凝縮したワンランク上のおしゃれな雛人形。

お雛様・端午の節句豆知識

- 節句とは?

-

「節」は季節の変わり目という意味です。「節句」とは季節の節目に、無病息災・豊作・子孫繁栄などを願いお供え物をしたり邪気を祓う行事のことをいいます。 ひととえでは、ご家族・祖父母・親戚・親しいご友人など揃ってお祝いする事で人と人との絆を深められるよう願っております。

- 伝統の「五節句」とは?

-

奇数月と奇数日が重なる日の中で、五節句が定められました。 但し、1月1日は格別とされていて、1月7日が五節句のうちの1日に数えられています。

- なぜ人日(1月7日)に七草粥を食べるの?

-

昔から中国では1月7日に邪気を払って1年間の無病息災を願う為に7種類の野菜が入った吸い物などを食べる風習がありました。一方、日本では年の初めに若菜を摘んで新しい生命力をいただく「若菜摘み」という風習がありました。平安時代に中国の吸い物を食べる習慣が日本に伝えられたことと、日本の「若菜摘み」の伝統とが相まって1月7日に七つの若菜を入れたお粥を食べる「七草粥」になったと言われています。その後、江戸時代になると幕府の公式行事となり庶民の間にも広がるようになりました。

▽七草粥に入れる七種類の野菜たち

・セリ

・ナズナ

・ゴギョウ

・ハコベラ

・ホトケノザ

・スズナ

・スズシロ

- 上巳(桃の節句)ってなに?

-

上巳というのは旧暦の最初の巳(み)の日のことを言います。でも、それでは日付けが毎年変わってしまうことから3月3日となりました。旧暦の3月3日(現在の4月ごろ)が桃の花が咲く頃だったことから「桃の節句」と言われるようになりました。また、中国では桃は邪気を祓う力があると考えられており、上巳節は川辺で厄祓いを行う日とされていたため桃の木を飾っていました。そして、日本でも桃は魔除けの木と考えられていたことから、桃の節句と呼ばれるようになりました。

- ひな祭りの由来は?

-

平安時代の京都では、貴族の子女の遊びごととして、「ひいなあそび」が行われていたそうです。その一方で川に紙で作った人形を流す、「流し雛」という風習が「上巳の節句(穢れ払い)」として、雛人形は「災厄よけの守り雛」として祀られるようになりました。平安貴族の「ひいなあそび」と上巳の節句としての「穢れ払い」が重なり合い、現在の雛人形を飾る「ひな祭り」の形のなったと云われています。

- ひな祭りの習慣とは?

-

現代では桃の節句には雛人形を飾り、季節の食べ物をお供えし、家族や親しい人たちで女の子の誕生を祝い、健やかな成長と幸せを願います。

古くから雛人形は、子供の身代わりになり、厄災を引き受けてくれる存在として云い伝えられてきました。

親が子を想う気持ちはいつの時代も変わらず、雛人形を飾るという文化が引き継がれています。

- 端午の節句の由来は?

-

端午の節句の源流も、古代中国での季節の変わり目の厄払い(節句)にあります。日本でも奈良時代以前は、5月5日に薬草を摘み、災いを受けないようお祈りする習慣があったそうです。

その薬草の中でも、菖蒲はその剣のような形と強い香りから特に厄を祓うとされました。

また、その「しょうぶ」という音の響きが「勝負」「尚武」を連想させることから、武家の台頭とともに重要な年中行事となっていきます。

江戸時代には武家では5月5日に男の子の誕生を祝い、その家伝来の鎧や兜、のぼり旗などを飾ってその子の健やかな成長と、家の繁栄を祈りました。やがてそれが町人にもひろがり、作り物の兜や、武者人形、紙ののぼり旗等を飾り、男の子の誕生を祝う日となりました。

- 端午の節句の習慣とは?

-

誕生と成長を祝うことの他、子供を守り、身代わりになり厄災を引き受けてくれる存在とされている「鎧」や「兜」を飾り、「こいのぼり」を立てて立身出世を願ってお祝いをします。初節句にはちまきを、2年目からは新しい芽が出るまで古い葉を落とさないことから「家督が途絶えない」縁起物として「柏餅」を食べます。

お子様にもそういった意味をお話ししながらお祝いする事で、より一層特別な日と捉えていただけるのではないでしょうか。親が子を想う気持ちは、いつの時代も変わらず、五月人形を飾るという文化に引き継がれています。

- 七夕の由来は?

-

その昔、日本の禊(みそぎ)の行事として「乙女が着物を織って棚にそなえ神様を迎えて秋の豊作を祈ったり、人々のけがれをはらう」という神事がありました。その乙女を「棚機女(たなばたつめ)」そして、着物を織る機を「棚機(たなばた)と言っていました。

時とともに、この行事がお盆を迎える基準として「7月7日の夜」に行われるようになりました。

「七夕」を「たなばた」と当て字で読む由来がここから来ています。

そして、中国からの複数の神事や伝説や風習が重なり現在の「七夕」が生まれたとされています。

- 七夕に願い事をするのはなぜ?

-

中国で機織りや縫製の上達を7月7日に願っていたものが芸事・書道の上達も加わり、現在では様々な願い事がされるようになりました。

また、笹に願い事を書いた短冊を下げて飾る七夕飾りは江戸時代に寺子屋で学んでいた寺子たちが、習字が上達するようにと「短冊」に書かれたのが始まりとされています。

そして笹(竹)は、神聖なものとして大切に扱われていました。笹(竹)は、根強く繁殖力も強く、風雪寒暖にも強い。また笹の葉の擦れ合う音は神様を招くとされ、その生命力と神秘性を兼ねた笹(竹)は昔から神聖なものとされていた為に願い事を飾るようになりました。

- 重陽の節句の意味とは?

-

奈良時代の宮中では、最も大きな奇数の「九」が重なる9月9日に咲誇った菊を鑑賞しながら菊の花びらを浮かべた菊酒を酌み交わすという宴が催されていました。「菊」という字はたくさんの「米」を一箇所に「集める」という意味があり、米に頼って生きる日本人にとって菊は健康と不老長寿の象徴の花だったのです。

そして平安時代には女官の間で「菊のきせ綿(菊綿)」という風習が流行していました。これは前夜に菊の花を覆って露で湿った綿で朝に体を拭くと若返りや長寿にあやかれると信じられていたためです。

現代では重陽の節句はあまり知られていませんが、豊かな心が養えそうな素敵なお節句です。

- 重陽の節句の食べものは?

-

秋の収穫時期と重なっていたというだけあって、秋の味覚が並びます。一般的なものは、食用菊・栗ご飯・秋ナスなどがあげられます。

菊は血栓を予防する効果、栗は栄養価が非常に高いといわれていてビタミンB1とビタミンCが豊富に含まれている他鉄分や食物繊維、葉酸なども含まれています。そして、ナスにはビタミンB群、ビタミンC、カリウム、鉄、カルシウム、鉄、と豊富な栄養素を含んでおり、生態調節機能に優れているといわれています。

長寿を願う重陽の日にふさわしいものばかりが並びます。

- ひととえのお雛様の相場は?

-

ひととえのお雛様はコンパクトでかわいいサイズですが、ひとつひとつにこだわり、小さくて宝石のような美しいお人形を…そんな職人たちの想いが込められています。

・木目込み人形親王飾り

相場価格 9万円~

男雛・女雛の親王飾りです。

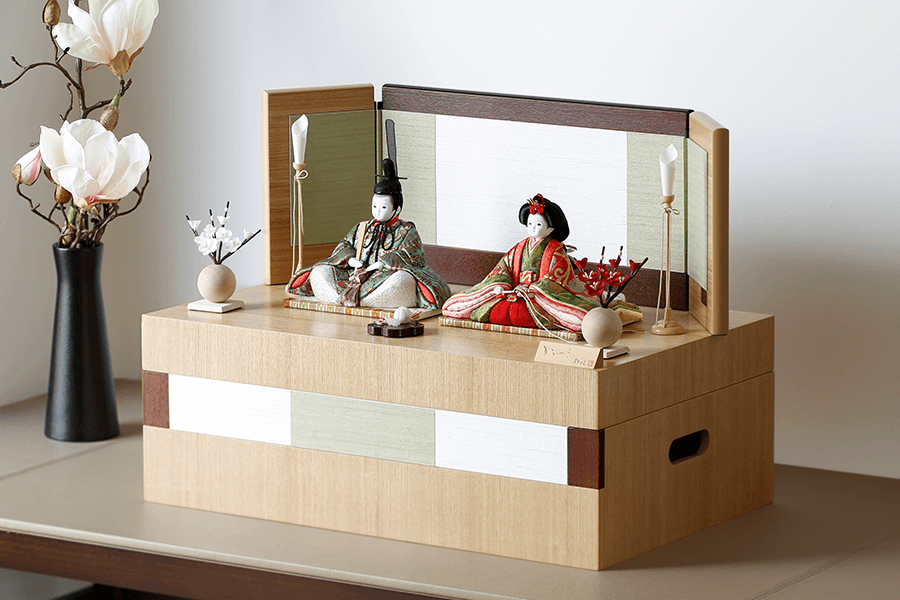

・木目込み人形親王飾り(収納タイプ)

相場価格 8万円~

男雛・女雛の親王飾りの収納タイプです。

・木目込み人形 五人飾り

相場価格 13万円~

男雛・女雛に三人官女が仲間入りした五人飾りです。

・木目込み人形 五人飾り(収納タイプ)

相場価格 12万円~

男雛・女雛に三人官女が仲間入りした収納五人飾りです。

・木目込み人形 十人飾り

相場価格 20万円~

五人囃子が仲間入りした賑やかな十人飾りです。

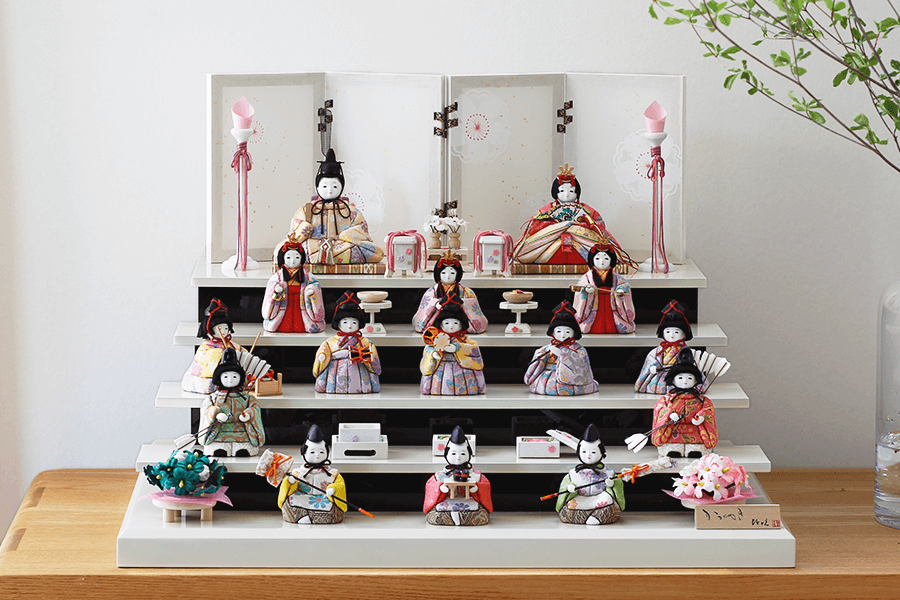

・木目込み人形 十五人飾り

相場価格 25万円~

十人飾りに随身と仕丁が仲間入りした豪華な十五人飾りです。

・木目込み人形「立雛」 親王飾り

相場価格 8万円~

立雛は雛人形の中でも最も古い歴史を持つ、格式高いお雛様です。

・木目込み人形「立雛」 五人飾り

相場価格 11万円~

お道具を置かずにすっきりと、そして簡単にお飾りいただけます。

・衣裳着人形 親王飾り

相場価格 13万円~

衣裳着人形の男雛・女雛の親王飾りです。

・衣裳着人形五人飾り

相場価格 21万円~

三人官女が加わった五人飾りです。

- お雛様を処分するには?

-

1.神社やお寺に供養をお願いする

日本では昔から、人形には魂が宿ると云われていることから、供養を引受けてくれる神社やお寺は全国にたくさん存在します。事前に申し込みの手順や供養料などを寺社にお問い合わせいただくと安心です。

2.日本人形協会に供養の代行をお願いする

一般社団法人の日本人形協会が供養の代行サービスを行っています。お役目の終わった雛人形を毎年10月に開催される東京大神宮の「人形感謝祭」にて供養致します。お申し込み後、専用のキットが郵送されるのでそれに従って日本人形協会宛にお送りいただければ完了です。

3.人形供養祭などの催事に参加する

人形供養祭は全国各地で行われています。地域や主催によって様々ですが、雛人形を扱う業者が協力している供養祭はお人形を大切に扱ってもらえるので安心です。ひととえの工房がある埼玉県岩槻区でも、岩槻城跡である岩槻城址公園にて毎年11月3日に人形供養祭を開催しております。岩槻人形協同組合が中心となり、約20名の僧侶(岩槻仏教会)読経のもと参加者がお焼香し、お人形の持ち主は供養札を天児(あまがつ:日本人形の原型と云われ子どもの健康と幸せを守るもの)に見守られながら、お焚き上げをして冥福を祈ります。郵送でも受付けているため、全国各地から供養を望まれているお人形が集まります。

(※お人形の供養祭となりますので、ガラスケースなどは承っておりません)

4.寄付をする

地域によっては、飾ることがなくなった雛人形の寄付を募集しているところがあります。寄付された雛人形は地域の催事で活躍し、そこでのお役目が終わるときちんと供養をしてくれます。電話での事前予約が可能となっておりますので、早めにお問い合わせいただくと安心です。

・鴻巣びっくりひな祭り(埼玉県)

・南紀勝浦ひなめぐり(和歌山県)

・信州須坂 しあわせ雛祭り(長野県)

- なぜお雛様を飾るの?

-

ひな祭りは、平安時代のお人形(ひいな)遊びと、子供の無病息災を願い、災いや厄を移して海や川へ流した「流し雛」が結びついたものです。室町時代になり、人形を川に流すのではなく飾ってお祝いをするようになりました。江戸時代では、お雛様が守ってくれるということから、上流階級の嫁入り道具のひとつとして用意されました。時代と共に変わっていきますが、雛人形は子供の身代わりであり、厄災を引き受けてくれる存在として引き継がれています。

- ひな祭りのお祝いは?

-

現代では桃の節句にお雛様を飾り、季節の食べ物をお供えし、家族や親しい人たちで女の子の誕生を祝い、健やかな成長と幸せを願います。

▽ひな祭り定番メニュー

①ちらし寿司

入っている具材が縁起物であり、新鮮な春の魚介が出始める頃で季節感を味わうことができます。

②はまぐりのお吸い物

はまぐりは他のはまぐりの蓋とは絶対に合わないことから、一生ひとりの人と添い遂げらるようにとの願いが込められています。女の子のイベントならではのお料理です。

- お人形を飾る位置は?

-

ひととえのお雛様はコンパクトですが、十五人飾りまでご用意しております。そしてそれぞれのお人形には、それぞれの名前や役割があります。

内裏雛(だいりびな)

最上段の男雛、女雛です。親王飾りとも呼ばれ、天皇陛下と皇后さまを表しています。

「お内裏様」「お雛様」とそれぞれ呼ばれることが多いですが、「お内裏様」も「お雛様」も男雛・女雛、ふたりのことを差します。向かって左側に男雛、右側に女雛を飾りますが、京都ではその反対(向かって右側に男雛、左側に女雛)に飾ります。

・三人官女(さんにんかんじょ)

2段目の3人の女性は、女雛のお世話係をしている三人官女です。「女官」とも呼ばれる彼女たちは非常に優秀で、礼儀作法や楽器、歌などを教える多彩な才能を持っています。 お姫様が小さいころからお世話をしており、嫁ぐときにも一緒にやってきてお祝いのお酒を注ぎます。中央に座る女官は既婚者、両側に立つ女官は未婚者です。

・五人囃子(ごにんばやし)

3段目の5人の若者は、元服前(未成年)の五人囃子です。おかっぱ頭で、侍烏帽子(さむらいえぼし)をかぶっています。右から「謡(うたい)』『笛(ふえ)』『小鼓(こづつみ)』『大鼓(おおづつみ)』『太鼓』と順番に大きな楽器が並んでいます。能楽のお囃子を奏でお祝いの席を盛り上げます。

・随身(ずいしん)

4段目の2人の男性です。外出する際のSPのような存在で、実は三人官女や五人囃子よりも位の高い身分です。身分が高い随身は、装飾された美しい剣や弓を持っています。

・仕丁(じちょう)

5段目の3人の男性は、身分の高い人の雑務に従事する庶民出身の従者です。向かって右から立傘(雨傘をもつ係)中央は沓台(靴台を持つ係)左が台傘(日傘を持つ係)となります。

- それぞれのお道具の意味は?

-

・三宝(さんぽう)

男雛と女雛の間に飾る三宝は、神様へのお供え物の神饌(しんせん)をのせる台です。三宝の上には白酒を入れる瓶子(へいし)を載せます。白酒には、魔除けの効果があると云われていました。

・貝桶(かいおけ)

男雛と女雛の前にひとつずつ飾る貝桶は、平安時代から行われていた遊び「貝合わせ」に使う貝をしまっておくためのものです。貝合わせとは、はまぐりに装飾を施し同じ形を探し合わせる遊びです。はまぐりは他のはまぐりの蓋とは絶対に合わないことから、良縁や夫婦円満の象徴として公家や大名の嫁入り道具に使われていました。

・高坏(たかつき)

紅白のお餅やお菓子をのせる脚つきの器です。この形は縄文・弥生時代から伝わり、身分の高い人に食べ物を献上する際に使われた道具です。三人官女それぞれの間に飾ります。

・菱餅(ひしもち)

白・緑・ピンクのお餅を重ねた春らしい色合いの菱餅は、雪が溶け、緑が芽吹き、桃の花が咲く様子を表しています。その昔、仙人が菱の実を食べて1000年生き続けたことから、また、菱は繁殖力が強いことから、長寿や子孫繁栄などさまざまな云われがあります。

- お雛様を飾る時期は?

-

初節句は、羽子板(初正月)が終わってから、初めて迎えるお節句のことです。飾る時期に決まりはございませんが、節分の豆まきで厄を払い清めたところでお飾りするのが通常です。春の行事である桃の節句は、春という季節に変わる立春以降に飾るとされています。2月中旬頃から、できるだけ1週間前までにお飾りいただくと、落ち着いて桃の節句を迎えることができます。また雛人形は手づくりですので、毎年の制作数が決まっています。2月に入ると売切れ商品が多く出てきてしまうため、早めのご購入をお勧めします。お子さまのお守りである大切なお雛様。親しい方たちとじっくり話し合い、納得できるお雛様をお選びください。

- お雛様をしまう時期は?

-

こちらも決まりはございません。しまうのが遅くなると婚期が遅れる。と急いで片づけるという声をたくさん耳にしますが、こちらは迷信です。「いつまでも片付けのできない娘は、良いお嫁さんになれない」という、親のしつけの意味が込められています。無理をして急いで片付けることより、お雛様に優しい晴れた日を選ぶことが大切です。地域によっては、旧暦の4月3日まで飾ることもあります。

- 次女・三女にも雛人形は必要?

-

雛人形は、お子さまの成長と幸せを祈り、災厄や災難の身代わりとなるお守りです。そのため女の子がもうひとり生まれたら、新しいお雛様を用意してあげることが理想です。しかし現代の暮らしの中では、様々な要因から断念するご家庭も多いかと思います。その場合には、コンパクトでおつくりの良い親王飾りや収納飾りなど、現代の暮らしにマッチするサイズのお雛様をお選びいただくこともポイントです。現在ではその風習は少なくなりましたが、嫁ぎ先に持たせる嫁入り道具としても、ひとりに1つ用意してあげることが理想です。

- お人形はどこで作られている?

-

ひととえのお人形は全て工房のある岩槻で作られています。人形の街として知られ、岩槻でつくられている木目込み人形は、昭和53年、岩槻人形が平成19年に国の伝統工芸品に選ばれました。昭和60年代には埼玉県の人形製造出荷額は国内の40%を占め、この7割を岩槻が占める結果となりました。令和となった現在でも、お人形をテーマとした様々な行事が開催されています。

・3月 流し雛

お雛様の原型と伝えられる「さん俵」に子供たちの無病息災を願い、岩槻城址公園菖蒲池に流す行事です。ひな祭りのルーツとも云われています。

・3月 まちかど雛めぐり

江戸から昭和のお雛様、岩槻の小学生が創作した雛人形の展示や木目込み体験、圧巻の大雛段飾りなど大人も子供も楽しめるイベントです。

・8月 岩槻祭り「ジャンボ雛段」「人形仮装パレード」

岩槻伝統のジャンボ雛段は大きいだけではなく、人がお雛様になります。抽選に当たったさいたま市民の方が雛段に上れますが、お内裏様とお姫様は実際に結婚式も挙げられます。毎年盛大に賑わいます。

・11月 人形供養祭

お役目が終えたお人形を人形塚の脇に並べ、約20名の僧侶の読経のもとに焼香し、お焚き上げをして供養します。

- お姫様の髪型の違いは?

-

大きく2種類の髪型があります。一般的には「大垂髪(おすべらかし)」と云われる宮中行事などでみられる髪型が、現代のお雛様には多く使われています。一方、おさげ髪になっている髪型を「下げ髪」または「割り毛」と云い、平安時代に誕生した日本古来の髪型です。高度な技術が必要となるため、下げ髪を作ることのできる職人は非常に少なく、今では高級なお雛様にしか用いられなくなりました。

- お雛様を飾るときに大切なことは?

-

お雛様を出すときには手袋をします。手の油や汗などが汚れやシミ、サビの原因になってしまうため、お雛様のお顔や手、金属などに直接触れることは避けてください。また、高温多湿、長時間直射日光が当たる場所などは、ヒビやカビの原因になってしまうため、こちらも避けた方が安心です。

- お雛様をしまうときに気をつけることは?

-

雨や曇った日は湿気が多くカビの原因となってしまうため、よく晴れた日を選びます。お人形に触れる際は手袋をし、羽ばたきで埃をはらってからお顔を薄紙で大切に包み、付属のウコン布でお人形を包んでください。ウコン布は防虫効果があるとして、昔から和服を包むために使われていました。保管場所は、納戸や押し入れの上の段などがおすすめです。湿気は下に溜まるので、できるだけ高い場所で保管することで、お雛様をカビ・シミから守ります。

- 収納するときの大きさはどのくらい?

-

ひととえの収納箱のサイズは2種類ございます。

Aタイプ 幅42.0cm×高さ25.0cm×奥行32.0cm

Bタイプ 幅51.0cm×高さ33.0cm×奥行40.0cm

それぞれの箱の中には、お人形収納用の桐箱または塗箱・飾り台・お屏風、お花、油灯などのお道具類が入ります。ガラスケース、または一部飾り台につきましては別箱での発送となります。ご注文内容により、1ヶ~3ヶ口でお届けしております。

- お雛様の金額の差は?

-

我が子の大切なお雛様。いざ雛人形を購入しようとしても金額や相場に疑問を持たれる方も多くいらっしゃいます。雛人形は人数によっておおよその金額が決まってきますが、雛人形の素材や制作工程はもちろんのこと、お道具やお屏風などもその金額を左右します。

・雛人形の素材

昔から受け継がれてきた木目込み人形のボディは、天然素材である桐塑(とうそ)を使用します。桐塑での雛人形づくりは扱いも難しく大変な手間がかかりますが、人工素材では出すことのできない曲線美、そして自然で温かみのある仕上がりになります。

・雛人形の衣裳

生地の材質によって決まります。最高級の正絹生地のものから化学繊維のものまで様々です。高価な素材になるほど渋い色柄になり、安価なものになりますと派手な色柄になる傾向が見られます。

・雛人形のお顔

「人形は顔が命」ともあるように、雛人形をお選びする上で一番重要な部分ではないでしょうか。

雛人形のお顔(頭)は頭師という職人が手がけています。そのため、有名な頭師のお顔ですとその分高価なものになります。また結髪についても、正絹のものからナイロンのものまで様々です。我が子にとって、たったひとつのお雛様。ぜひ気に入ったお顔のお雛様をお選びください。ひととえにご来場されるお客さまの中では、「うちの娘に似てる!」とご購入される方が多くいらっしゃいます。

・屏風

お雛様を引き立てる屏風ですが、屏風をカスタマイズするとお雛様の雰囲気がガラリと変わります。高級な塗りのものや、手の込んだ刺繍、職人の手描きによるものなどは高価な屏風となります。

・お道具

プラスチック製か木製かで金額が変わります。木製のお道具は細かい仕上げ、塗りの蒔絵、金具の細工など、非常に技術のある職人が手がけます。そのため量産が難しく高価なものになります。